Design Thinking endet erst mit der Implementierung

… und erst recht keinen Workshop, denn Design-Thinking ist eine Einstellung! Immer wieder erlebe ich, dass Führungskräfte von Design Thinking als „Wundermittel“ gehört haben, schnell einen Design-Thinking-Workshop oder ein Design-Thinking-Projekt ins Leben rufen und dann aber möchten, dass bitte schön alles so bleibt, wie es war. Einschließlich der Art zu führen und Ergebnisse einzufordern. Nur:

„Thinking“ lässt sich nicht ausschalten

Natürlich macht es Sinn, die Werkzeuge des Design-Thinkings kennenzulernen und sie zum Beispiel bei Veranstaltungen wie dem Service Design Summit zu erproben, sich auszutauschen und gegenseitig auch methodisch zu inspirieren. Wobei man nie vergessen darf, dass die Essenz des Design Thinkings gar nicht im Workshop selbst, sondern dazwischen stattfindet. Denn Haltung und Kultur, also das eigentliche „Thinking“, kann man nicht ein- und ausschalten … es sei denn, das Ganze ist aufgesetzt.

Wenn wir also beginnen, empathischer zu arbeiten, unsere Annahmen immer kritischer zu hinterfragen, co-kreativ gemeinsam Ideen zu entwickeln und die Idee zum Star zu machen, wenn wir spielerischer, fragender, experimentierender uns der Welt nähern und nicht unsere Lösungen unter allen Umständen verteidigen (müssen), wenn wir Ideen verwerfen und dies als Dazulernen und nicht als Scheitern sehen, dann werden wir dies irgendwann immer tun, egal in welchem Projekt oder Vorhaben, täglichem Tun, Meeting oder Workshop wir gerade stecken.

Die Kraft kommt aus dem Kleinen

Es ist wie im Alltag auch. Eine Geste, ein Schritt, den man bewusst anders macht als sonst, zum Beispiel die Treppen statt dem Fahrstuhl zu benutzen – Kleinigkeiten können das ganze System verändern. Es gilt zu „säen“, vorzuleben und andere damit anzustecken. Untereinander und in der Führung. Das Problem dabei: Ein solches Vorgehen lässt sich natürlich schlecht verkaufen und auch nicht in einem „Wir werden jetzt innovativ“-Unternehmenskulturprojekt umsetzen und abschließen.

Aber es geht nun mal nicht darum, einem Hype zu folgen und der Welt zu zeigen, dass man jetzt auch Design Thinking macht – es geht darum, mit einem anderen Ansatz an die Arbeit zu gehen. Sich auf Grundlegendes einzulassen: zuhören, sich eingestehen, die richtige Lösung nicht sofort zu (er-)kennen, spielerisch drangehen und einfach machen. Sich einem Ziel nähern, das wir noch nicht kennen. Denn genau das sind die „wicked problems“, das ist das „abduktive Vorgehen“ und das ist es, was so schwer auszuhalten ist, wo wir doch alle mit „plan & control“ in unserem Berufsalltag sozialisiert worden sind.

Natürlich braucht es trotzdem Struktur

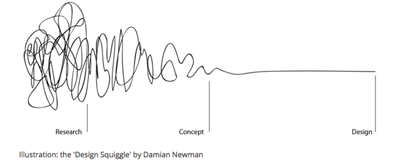

„Design Squiggle“ – Wo ist der Prozess?

Es sieht chaotisch aus und ist es manchmal auch. Trotzdem steckt eine Struktur dahinter, das zeigt der „Design Squiggle“ ganz klar. Eine Struktur, die wir durch die divergierenden und konvergierenden Phasen des Double Diamonds oder durch die fünf bis sechs Phasen von IDEO bzw. HPI versuchen vorzugeben. Mit verschämten Iterationsbögen.

Das Agile kann dem Design Thinking helfen

Im agilen Projektvorgehen haben wir Flexibilität und das „Inspizieren & Anpassen“ als Prinzip. Und obwohl oder gerade weil diese Flexibilität so wichtig ist, ist das agile Vorgehen extrem stark strukturiert. Ein Aspekt, der dem Design Thinking gut tun und es in meinen Augen ein Stück „erwachsener“ machen würde. Mit „Design Sprints“ und „Innovation Sprints“ werden zwar sprachliche Anleihen genommen, allein es fehlt die konsequente Umsetzung in einem so konsequent strukturierten Prozess.

Interessanterweise kommt auch der Aspekt der kontinuierlichen Verbesserung des Zusammenarbeitens, so wie es im Agilen die regelmäßigen Retrospektiven einfordern, im Design Thinking nur sehr untergeordnet vor. Im Vordergrund steht hier das Hinterfragen und iterative Verbessern der Lösung, das Testen und Verwerfen von Ideen. In den Begriffen der agilen Methodik gesprochen: Der Service Design Facilitator ist mehr Product Owner als Scrum Master. Vielleicht fehlt uns hier einfach noch eine Rolle?